编辑:丁丽丽

基督宗教的经验不仅仅通过言说来交流,更是通过行动来传达。但在践行过程中,内地教会往往注重讲,而疏忽了后者。在基督教的崇拜礼仪中,有许多的礼仪传统是值得关注的。大斋期的节期传统和礼仪实践无疑是诸多节期的一个高峰。下文将对于大斋期前后的崇拜特点作初步的介绍。

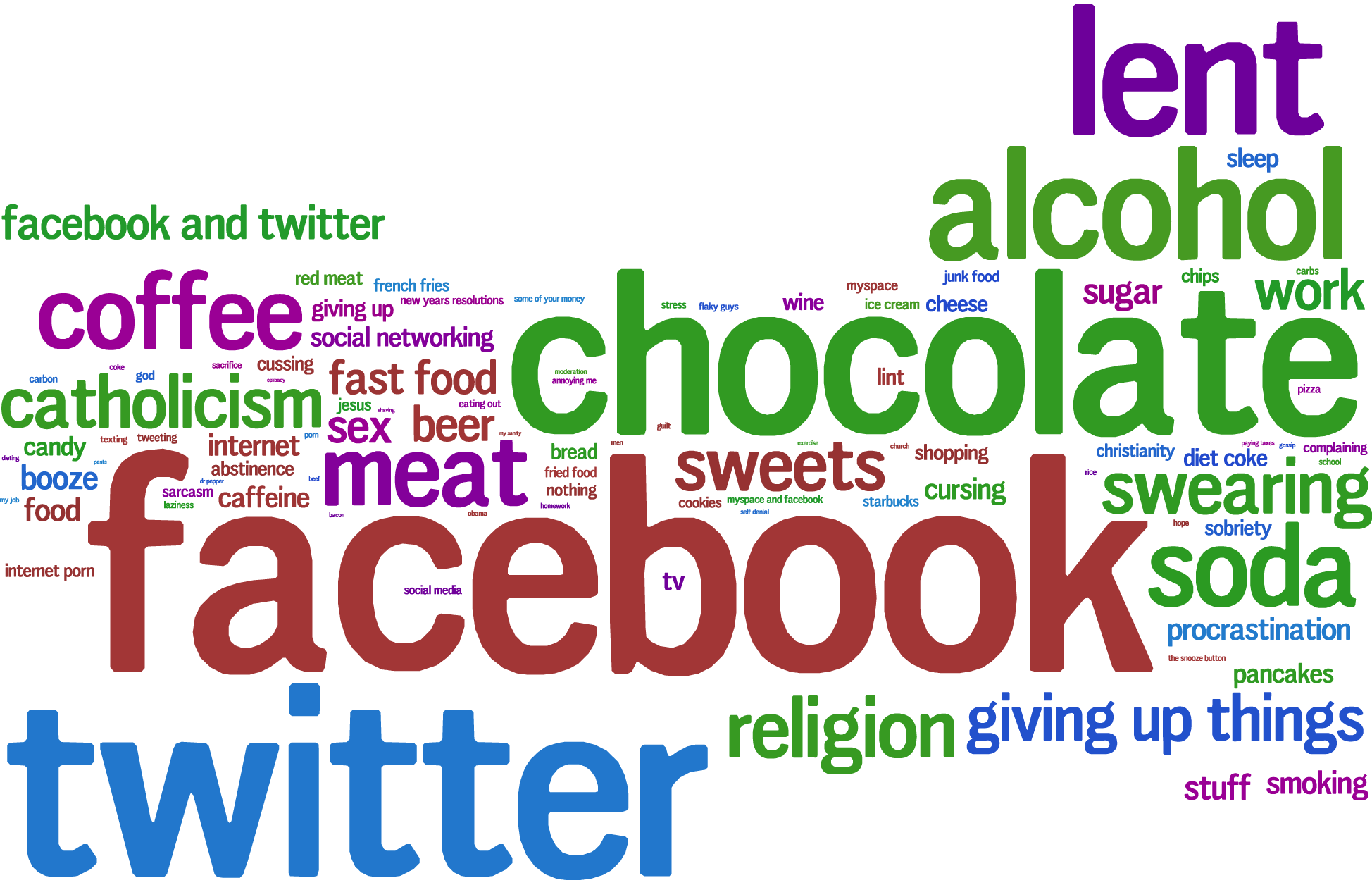

斋,本义指斋戒,就是不做一些事情。西方教会的牧者常用一幅图像(下图)提醒信徒,在大斋期的时候,要在这诸多的事物上有所节制,即不做或者是少做。比如说:花尽量少时间在社交媒体,少饮酒精类、碳酸类饮品,禁食糖类,少吃芝士等高油脂的东西,少吃具有咖啡因的东西,以及快餐类食物,甚至性需求也应该克制等等。对于基督徒,大斋期就是少做或者克制自己不做一些事情的一段时间。

有一个来自英国的《公共崇拜》的“节期手册”的对大斋期内涵的界定:

“在这四十天,神引领我们进入忏罪悔改的荒漠,在那里透过祷告和克己踏上朝圣之旅,我们得以在恩典中成长,并重新学习成为神的子民。透过禁食、祷告和服侍,神带领我们回到神宽宏的心怀。透过阅读神的圣言,神开启我们的眼睛,得见神亲临世上,释放我们双手去迎接他人进入神大爱的光辉灿烂之中。当我们准备以喜乐的心思意念来庆祝复活节庆典时,我们恳求神的怜悯。

—— Common Worship:Times and Seasons

这里提到大斋期的几个要素,时间:40天;内容:忏罪悔改;它的氛围:荒漠;主要的实践方式:禁食,即不吃或者少吃;目标:生命的成长。

大斋期有两个主要的关注点,一是旷野。大斋期并非邀请我们在荒漠里静立不动地过一段极长时间,而是要在耶稣定意向目标走去时,尝试赶上祂的步伐。因此大斋期的主旋律是成长多于悔罪,虽然悔罪是成长的先决条件。大斋期,英文“Lent”,这个独特的名称,是由“延长(lengthening)”一词衍生出来,指的是春季白天时间延长了,黑夜逐渐地缩短,是一种生命增长、生机勃勃的景象。这提醒我们:像大自然一样,生命也是需要成长的。耶稣在旷野,并没有缺少神的同在;以色列人在旷野,更是不缺少神的供应和带领。因此,旷野不是消极的地方,它是让人省察,觉悟,与上帝相遇的地方。大斋期提醒我们,生命要有省察,更多地渴慕与神相遇。其次大斋期是一段旅程。一段朝向十字架和空坟墓的旅程。下文会详解。

《圣经》中有许多在旷野的相关图像,昔日以色列民出埃及后在旷野“受试验”四十年。摩西也经历过在西乃山禁食四十昼夜(申9:18),而以利亚亦在何烈山上有类似的禁食经历(王上19:8)。“圣灵立刻就把耶稣催促到旷野里去。他在旷野四十天,受撒但的试探,并与野兽同在一起,且有天使来伺候他。”(可1: 12-13和修本)那么,教会设立大斋期,是否为了效法以色列人?

“在初代教会基督徒怎样开始定大斋节的历史事实,我们现在无从研究查考了。”这节期长达四十天,而耶稣基督在旷野禁食祈祷的时间亦是四十天,因此,一般信徒以为大斋源于纪念这事迹。其实,大斋节的起源与纪念基督在旷野禁食祈祷并无直接的关系。英国圣公会的礼仪学家那什敦修道院的修士格列高利狄克斯曾在他的礼仪名著《礼仪的形式》(Shape of The Liturgy)中就反复强调:教会在大斋期被接纳为庆祝基督复活前的斋期后,才把它视为基督在旷野受试探的纪念。教会这样做,有两个原因:第一,是为了使大斋节有圣经根据;第二,是为了鼓励信徒效法基督的榜样,在灵性生活上,锻炼自己。也就是说,教会设立斋期的目的不是为了单纯地效法古已有之的那些事件,乃是为了要让人重视斋期的传统,才和《圣经》中的相关事件连接。

复活日前的准备期叫大斋期,天主教称为“四旬期”。据美国圣公会弗吉尼亚神学院教授雷金纳德富勒的研究,大斋期设立有三个源头:犹太的传统,洗礼的预备和造就信徒。后来的礼仪学家又提到早期教会的另外一个现象:如何面对大逼迫时的叛教者(即下文的第4点)。

犹太人在逾越节有守斋的传统。逾越节是犹太人最重要的节期,是为了纪念他们的祖先在摩西的带领下,脱离在埃及过的奴役的生活,进入上帝给予他们的应许之地。这庆节是在春季尼散月第十四日夜间举行,该节的前夕是斋期,目的在于加强犹太人参与该历史事件——即脱离奴役、获享自由的感觉;其次,禁食可以增加祈祷的热诚和迫切感,也是悔罪和哀痛的表达。

像犹太人庆祝逾越节一样,初期的基督徒在庆祝基督复活的前夕也有守斋的习惯。起初,这斋期只有一天,至第二世纪末期时,虔诚的信徒自愿地把它延长一天,有些信徒甚至把它延长到一两个星期。在第四世纪末,罗马地区的基督徒所守的斋期通常长达三个星期。

早期教会的习惯是在复活日举行洗礼,这在第二世纪已经成为教会的常规。第三世纪初,教父特土良(Tertullianus,或译德尔图良)在他的著作《圣洗论》中表示,最适合施行洗礼的日子是复活日,其次是圣灵降临日。由此,复活日的前几天则是慕道者最后的准备期,在早期教会慕道期长达三年。当时有规定:“慕道者要领洗,必须等三年之久,如果没有人指控不可成为慕道者。”希坡律陀(Hippolytus)的《使徒传统》(Apostolic Tradition)中,提及在罗马地区,洗礼前的斋期长达两周半,在此期间,除了守斋外,慕道者还要学习教义、祈祷、接受考验和驱魔礼等。

慕道指从非信徒到信徒的过程。当时一个普通参加礼拜的人,只能参加讲道,是不能够参加圣餐礼的。当他听了道,领了教,生命有触动,希望系统地学习基督教真理,他就可以向教会提出受洗申请。早期教会对于信徒的洗礼非常谨慎,慕道期间教会对信徒进行品德和职业方面的甄别。有一些职业不允许受洗礼,比如妓院的老鸨,雕制偶像的人,演戏的人,参军的人。演戏的人,因其多重人格的生活方式不能够受洗礼,因为基督徒要心口如一。制造偶像的画家、雕塑家,因跟偶像有关系,所以也不行。经过几周的学道之后,他们预定在复活节的凌晨,受洗加入教会。

公元313年,君士坦丁皇帝颁发米兰敕令,基督教的政治地位大大地提升。到了4世纪末,基督教更成为罗马主要的统治宗教。在这样的情况下,传福音成为一件很稀少的事,大批的信徒来自于家族的繁衍。婴孩洗礼越来越普遍,成年的慕道者越来越少。大多数成年信徒在婴孩时已经领洗。但是,在洗礼前并没有经验过守斋祈祷等严格的训练,在教义方面没有接受过指导。因此教会鼓励已经领洗的信徒,把他们的斋期由两天延长至两个半星期,与准备领洗的慕道者看齐,更增加了复活节前的日子的重要性。公元325年尼西亚大公会议要求所有信徒,把复活前的斋期增加到40天。

早期教会中在信徒里面,有一些曾犯有过错,还有一些曾经因故背弃信仰,因此被逐出教会(绝罚Ex-communion)。如果其悔改,教会接纳其为悔罪者(Penitents),要求他们做忏悔的工夫,参加学习班,他们将在复活日前被接纳进入教会,以至其可以参加复活日的圣餐礼拜,否则他们在每次崇拜中只能坐在慕道者的后面(最靠近教堂大门),在讲道完后,就必须和慕道者一同离开教会。

忏悔礼的程序是这样的:首先,忏悔者要在主教和信徒面前公开认罪;(经过修改后,认罪礼成为非公开的仪式。)认罪后,他们正式被接纳为忏悔者(Confessor),接受造就,建立信心。忏悔期的长短是与慕道者洗礼前的准备期大致相同。有资料表明,第六世纪时,法国教会以大斋节的首日为忏悔期的开始;该日,忏悔者公开认罪后,圣职人员便把圣灰涂在他们的前额上,大斋首日因此亦被称为“灰日”(Ash Day)。第九、十世纪期间,这“涂灰”的仪式亦被英国、罗马、德国等地的教会采用。后来,由于愿意公开认罪的信徒越来越少,这形式的忏悔制度逐渐被废弃。取而代之的是一种比较温和的忏悔方式,所有信徒皆被列为忏悔者,在大斋首日他们让圣职人员把圣灰涂在他们的前额,在大斋期间,他们要谨慎约束,以祈祷,禁食,捐款奉献等善行,表示悔过。渐渐地,复活节前的大斋期的概念就形成了。

四世纪时,斋期的长短是因地而异,仍不能划一,例如,在埃及亚历山大港地区,圣阿塔拿修(St Athanasius,或译亚他那修)于三二九年显现节时所写的牧民教函中,指示当地信徒依照传统习惯,在复活节前只须守斋一星期;但是七年后,于公元三三六年,他则要求信徒守斋四十天。三四八年时,耶路撒冷地区的斋期长达八星期;由于星期六和星期日不算是斋日,故此信徒实际上只须守斋四十天。罗马地区的教会于第七世纪末期(680年左右)时,才开始遵守四十天的斋期,在此以前,它的斋期只有三星期。

东西方教会对四十天的划定也有区别。(所谓的西方教会指的就是以罗马作为中心的那些教会,如西班牙、欧洲、法国、高卢、德意志,甚至迦太基等地方的教会;东方教会则指希腊、耶路撒冷、安提阿这些地方的教会。)东方教会认为主日是喜乐的,庆祝复活的日子,周六也不应是斋日,而是准备庆祝基督的复活,而且对东方教会来说圣周(受难周)也不算大斋期,因此其大斋期的开始是在复活节前的第九个星期的周一开始,大斋期足有8个星期。每周五天斋日,且大斋期的开始是周一。对西方教会来说,四十天中周一到周六都应守斋,包括圣周;所以计算起来,大斋期的开始应是周三,即大斋首日,也叫圣灰三(Ash Wednesday,圣灰星期三)。

大斋期的禁食,在天主教会有着严格的规定,分大斋和小斋。基督新教在这方面则更加的灵活。大斋期的斋戒并不是简单的不吃不喝,其实是对于自己喜好或习惯的一种约束。因此,禁食所指的显然远不止于戒绝糖分、甜食或酒精,而且禁食的目的也肯定不是单单为了减肥,我们真正所指的是简朴的生活,把自己对物质的需要降到最低,比如饮食、通讯等,从而激发更多灵性上的需要——亲近主,并致力于造福他人。

“我所要的禁食,岂不是要你松开凶恶的绳,解开轭上的索,使被欺压的得自由,折断一切的轭吗?岂不是要你把食物分给饥饿的人,将流浪的穷人接到家中,见赤身的给他衣服遮体,而不隐藏自己避开你的骨肉吗?”(赛 58:6 -7和修本)五世纪时,罗马的主教大利奥劝勉道:“让我们为那些贫穷的人,因我们慷慨施赠而得到满足,感到欢欣。让我们为那些赤身露体的人,因我们供给所需衣物而得以蔽体,感到快乐。”因此,大斋期并不是辛苦的轭,而是藉着祷告灵修亲近主,并勉励行善。

大斋期有一些基本的礼仪规范。

1.传统上这段时间在圣餐崇拜停唱《荣归主颂》(Gloria,除非在极少数有可能落在大斋期期间的庆日),一直到主设立圣餐日(即圣周四),唱《荣归主颂》,但是是无伴奏的。同时在大斋期期间不用“哈利路亚”。

2.大斋期期间的主日经文,应该比全年其余日子放更多时间在崇拜中悔罪的部分。

3.大斋期也适合使用“十架苦路”的灵修方式。起初,拜苦路是早期教会基督徒沿着耶路撒冷城内的彼拉多官邸遗址向加略山行走的朝圣活动。之后在十四世纪由方济各会修士发展为固定站点的纪念,但站数不定,从五站到三十六站,但由十八世纪克莱门特十二世起,通常都有十四个站,虽然当代的版本加上了第十五站,来纪念救主复活。(最新的英国礼文书,还设计了“复活之路”(19站)的灵修方式。)

在英国的《公共崇拜》礼文中,大斋首日的宣召就是:

我奉教会之名邀请你们,以自省和忏悔,以祈祷、禁食和克己,以阅读和默想上主的圣言,虔守神圣的大斋期。 —— Common Worship:Times and Seasons

大斋首日合适的诗歌则有:《听训歌》(《新编赞美诗》第198首),《求赐智慧歌》,(《新编赞美诗》第324首),可以做参考。

早期教会设立圣灰礼仪的主要原因,是让犯严重罪行的信徒可以有忏罪悔改的机会。他们要公开向教会恳求上帝的宽恕,教会亦因此在每一年大斋期开始的时候,为这些愿意恳求悔改从善的信徒行涂灰礼。直至1091年教宗乌尔班二世(Urban II)将这礼仪推至全体信徒,并订立于大斋首日举行。

“灰”在圣经的传统里有消极的意思,象征人的痛苦、哀伤和补赎(参阅:撒下13:19;赛58:5、61:3;耶6:26;太11:21)。

大斋首日的经文是:诗篇51篇1-17节;约珥书二章1-2,12-17节,或以赛亚书五十八章1-12 节;哥林多后书5章20下至6章10节;马太福音6章1-6,16-21节;这些经文都是倡导人要悔改。

1、邀请;2、带有忏罪色彩的启应祷文;3、静默片刻;4、认罪;5、祝圣及涂灰;6、赦罪或其他总结祷文。

灰的祝圣祷文:

God our Father,

you create us from the dust of the earth: grant that these ashes may be for us a sign of our penitence and a symbol of our mortality; for it is by your grace alone that we receive eternal life in Jesus Christ our Saviour.

父上帝,祢用地上的尘土创造我们,求祢施恩,使这些灰烬向我们揭示生命的有限,并提醒我们必须悔罪,转化心灵,回归上主,因为只有仰赖祢的恩典,我们才能领受在救主耶稣基督里的永生。

——Common Worship:Times and Seasons

在大斋首日这天涂灰,源于大约六世纪,不过在宗教改革以后,英格兰圣公会没有再用这仪式。仅仅自从1986年开始,大部分教堂才再次采用此仪式。祝圣祷文祈求灰烬“可以给我们作为忏罪悔改的标记,以及生命有限的表征”。一般是把去年的棕枝十字架带到教堂,在大斋期之前烧成灰烬。或者,在棕枝主日巡游时有用到棕枝,可以将其中一小部分为同样的目的而保留、燃烧。牧师用他/她的姆指,在每一个人的额上用圣灰画上十字架记号。整个过程可以在不发一言的情况下完成,但也可使用礼文“你当谨记:你本是尘土,仍要归于尘土。当远离罪恶,效忠基督。”在罗马礼仪(Roman Rite)之中,这两句话是二者选其一的,但在《公共崇拜》(英国国教)中,它们是连在一起使用的。

1、邀请人要谦卑下来。“你当谨记:你本是尘土”是一个及时的提醒,温柔地将我们放回正确的地方,看自己要看的合乎中道。

2、人的死亡,终归到底是一件正面的事,而非负面的事,因为这样是要让人与上主的关系得以肯定。虽然我只是尘土,但我活着、我走动、我有自己的存在,远比尘土更加的伟大,都是因为上主爱我,应当感恩。

3、圣灰亦应该是忏悔的标记。“当远离罪恶,效忠基督”,在我们每一个人里面,增加那份自省,从而进入悲伤,又增加那份悲伤,从而转化为决心,立志改过。

当新的基督徒前来受洗,在大斋首日,他们都被画上十架为记,这标记鼓励他们纪念蒙恩的经历,表明信奉钉十架的基督。我们额上的十字架帮助我们回顾自己的洗礼,但亦展望圣周。因为在大斋期,基督徒寻求更清晰地理解它的意义,不单单是“以十字架为记号”,更是“背起十字架”。在圣灰日,我们不单向后回顾自己从水里受洗,但也有一份向前的推动力往各各他山去,要以耶稣受洗的那种洗礼来受洗,即死而复生的预演。

大斋首日之后的第四天,第一主日的经课,则是耶稣在旷野受试探。

全能的上帝,祢当受颂扬的圣子曾经被圣灵引领,受魔鬼的试探:现在我们受到各种试探的攻击,求祢快来帮助我们;祢知道我们各人的软弱,求祢让我们每一个人都看见祢拯救的大能;借赖祢的圣子,我们的主耶稣基督而求,圣子和圣父、圣灵,惟一上帝,一同永生,一同掌权,永世无尽。阿们。

二十世纪改革之前,罗马天主教会将复活节前为期两个星期称作“受难期”(Passion Week),由大斋期第五主日开始,并且将那天命名为“受难主日”(Passion Sunday),把它跟一星期后的“棕枝主日”(Palm Sunday)区分出来。经过梵蒂冈第二次大公会议后对“受难期”的改革,为期两个星期的“受难期”被废除,大斋期第五主日也不再有其他称呼,而“受难主日”这个名字就归给标示着“圣周”开始的“棕枝主日”。因此,在1930年以前的礼仪书中的“受难主日”指“棕枝主日”前的主日。在今日天主教,圣周开始的日子就是棕枝主日,也叫“苦难主日”或“受难主日”。但在基督新教(如路德宗、圣公会等),依然称其为“大斋期第五主日”。(待续)

1.天主教的大斋和小斋。所谓小斋指不吃热血动物的肉类食品,比如鸡、羊、牛、猪等热血动物的肉。守大斋指的是除了守小斋,每天只吃一顿,另外两餐只吃少量的东西,或只食用一些果汁等。

2.挂紫布的问题。一些传统的圣公会教堂,从圣周三就开始挂紫布,上海国际礼拜堂的传统则是在受难日挂起。但是,一些礼仪学者则认为圣台上的十字架不需要用紫布挂,应该是崇拜中作为前导的游堂十字架要用布包起来。因此,这个可以根据各教会的传统。

3.在涂灰礼中,若教会只有一位牧师,没有其他的圣职人员,牧师的灰谁来涂?传统中比较合适的方式,就是由主领的牧师自己涂在自己的额头上面。

4.喜乐主日。大斋期的第四主日被称为喜乐主日,这一主日的经文和大斋期的忏悔改认罪的气氛稍微偏离。另外就是,这个主日和纪念童贞女马利亚的庆节非常相近,由此,这个节期就会比较轻松一点。

讲员:上海国际礼拜堂牧师,毕业于南京金陵协和神学院,曾在香港圣公会明华神学院进行为期一年的研修,主攻“公祷书的历史与传承”。个人兴趣收藏赏鉴中英文各种版式公祷书(Book of Common Prayer),曾在海外发表文章“An Analysis of the Compilation and Writing of the Book of Common Prayer in the Chung Hua Sheng Kung Hui”。