1922—1927年间在中国爆发的大规模非基督教运动中,教会在各个层面受到攻击和挑战。无论是基督徒个人亦或是教会本身甚至是整个基督教,都受到全面的攻击。面对这势如破竹的非基运动,都使得教会或者基督徒不得不对此做出回应。至于教会而言,在1922—1927年间的非基运动中,教会内有一批人认为,教会需要变革以对非基运动作出回应。而对于教会革新,在非基运动期间,教会发出最多且最强烈的声音即是呼吁要“本色化”。

无论是教会的本色化亦或基督教的本色化,这都是教会以及基督徒知识分子,甚或是一些牧师他们讨论的热点以及呼声最大的立场。他们都有一个共识即教会目前最迫在眉睫要做的一件事情就是“本色化”。而本色化包含两大方面内容即:一方面为教会本色化;一方面则是基督教本色化。这两者看似有极密切的关系,但其实是有很大的区别,两者是不可混合而谈。按照米星如的看法来看,教会是一个具体的团体,是一个组织,一种制度,它包含的是一个具体的内容;而基督教是一种宗教,是一种理论性的学说,或者是一种概念。他在批评与讨论:第一期本刊出版以后>一文中,很清楚的描述两者的分别:

“……所谓‘教会’,乃是一个团体,一样组织,一种制度,其所包含的必要原料是建筑(教堂),教友,牧师,礼仪(敬拜或聚会),经济,事工,……以及其他种种。‘基督教’乃是一种宗教,其中有教义(耶稣的教训),信仰,神学,生命,感力,正似一种学说,一种主义。二者虽使历来被人混称在一起,搅乱个补清,但终各有其界说,其范围,和其效用。所以在有了基督教时,不限定就有教会。惟因教会是借基督教结合而成,基督教也便因教会而益能发扬光大。然而也有因教会的腐败,却把基督教拖下水去……”[1]

从米氏的区分来看,两者看似独立,但却又有关联性,它们既是统一的整体,但又有其各自的独特性。由此看来,当我们去谈论本色化的时候,也需要将两者进行分开谈论,即教会的本色化和基督教的本色化。

一、教会本色化

如上文所提到的,教会本色化即是强调教会的团体、组织和制度的本色化。这里要事先澄清一点的是何为“本色”?在一般人看来,本色就是完全中国化,亦或是被“同化”,形式、组织、制度等等都需要模仿中国的样式。诚静怡他认为:

“按狭义‘本色’二字,即生长本乡本土之意……然则中国信徒何以一致提倡本色?非崇拜本色,视为尽善尽美,乃鉴于教会现有不良情形,推崇西化漠视本色之故,如此时局,倘不大倡本色……”[2]

诚氏对于“本色”的定义,虽不能说代表所有“本色”者所认为的定义,然则从某种层度上来看,他的定义算是合乎中道,在其中他提出为何要本色的缘由。而对于教会的本色化,总结一些在非基运动期间基督徒学者或教会他们所探讨的观点来看,大致可总结为三方面:其一为形式上的中国化;其二为权利的转移即为组织、制度上的中国化;其三为教会的自立即团体中国化。

1、形式本色化

所谓“形式本色化”即为有一部分人认为教会的礼仪、教堂的布置等等这些有形看得见的东西需要本色化。1926年一位中国作家杨程在中国的基督教>一文中概括了当时讨论中华基督教与本色教会的观点时总结性的提到:

“……有许多人提倡中华基督教或本色教会,好像仅知注意形式方面。譬如对于布置教堂,主张悬挂中国书画;对于礼拜仪式,提议模仿佛教,焚香点烛;对于丧葬礼节,鼓吹顺从普通俗尚,恢复祭坛,木主等等。……”[3]

赵紫宸和王治心他们都提倡形式本色化的观点,他们都主张采纳一些中国佛教的仪式。特别是王治心,他对教会仪式本色化有特别的见解,他特别的强调“礼拜的精神”。他认为礼拜只要能够提高人们的精神生活,无论采用什么方法都没有什么不可以的。对此王氏提出形式(礼仪)本色化的具体看法:

“……我向来主张礼拜与讲经分而为二的:在所谓礼拜堂中,另开一间礼拜室,在这间礼拜室里用很庄严的布置,四壁悬挂关乎精神修养的美丽而幽邃的图画,并可以设立香案,焚起上等的檀香,及陈设着耶稣被钉的十字架,周围摆设许多很安适的坐位和蒲团;每逢礼拜天可以任信徒们自由入内礼拜,礼拜者自由选择一相当时间……”[4]

这是王治心对于礼拜形式的看法,特别强调教堂的摆设,以及礼拜的形式。这也是礼仪本色化这一派人观点的基本表述和立场。对于实践,王氏紧接着提到:

“……我不妨把我们基督徒新团契所试验的礼拜仪式,略为报告,以与阅者读君商榷。我们的礼拜堂里,上面挂着耶稣在客西马尼祷告的画图,图下置长桌,上供一十字架,礼拜时燃烛焚香,……”[5]

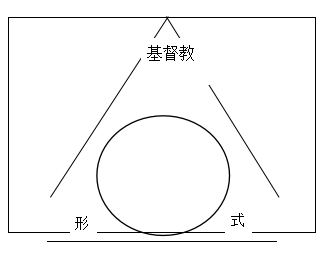

这或许说是王氏对于礼拜形式本色化的实践,也很清楚的看到,其方式大致是摹效佛教的仪式,王希望透过实践以及征求多人的意见,能够讨论出一个完美的方法,给中国教会一个很合式的礼拜仪式。对于这种形式本色化,特别是礼仪本色化采用摹效佛教的方式,则有许多人反对,认为此种方式是对佛教的一种妥协,甚或是认为这只不过是换汤不换药,对根本问题没有产生实质性的改变。杨程他对此认为这种类似的观点“不过是将现有的基督教加上一种形式罢了”[6],并用图将其表现出来:

如果从某种意义上来看的话,这种方式确实只是做一种粉饰性的改变,就如前面所提到的,这只是改装了的基督教。这对中国的信徒和非基督徒其实意义并不大,如果就非基督徒而言,这只不过是纯粹的披着中国文化的外表而掩盖基督教是洋教的本质;而对中国的基督徒而言,这种外表的改变对其没有什么意义。不过也有基督徒学者认为,这种方式是可以搭建基督教与中国文化的桥梁,这就如武昌的华中大学(Boone University)校长韦卓民所认为的:

“教会而为中国本色的,……余如建筑和其他的美术,所以表显情感者,当系中国原来的色彩,诗歌仪序,当顺中国的国情……”[7]

诚如韦氏所言,教会中国本色化其关键是在于所表达的形式需要让中国人所能明白,且需要符合中国的国情。亦虽基督教由外国而来,但如何将其内容清晰的表达给中国人,这就需要在一切的形式上与中国文化相适应。但无论如何,此种形式上的中国本色化或许可以为教会本色化搭起一座桥,但对于中国的基督徒或非基督徒是否产生有效性的帮助,这我们不可而知。

2、权利的转移(组织、制度中国化)

权利的转移即为教会管理、制度的中国本色化,这亦是表达教会是需要由中国人来管理的意愿。而关于这一点的呼声,在本色化的讨论中呼声是最大的。有很多人认为,教会的组织权利太过于专制,特别是他们认为,权利的专制是导致基督教中国本色化不能进行的主要原因之一,甚至会认为,要真正的实现中国化,其中一个关键即是教会需要由中国人来管理和组织。萧暄在读者论坛:中国化的基督教>一文中就很直接的指出这个问题:

“……中国人虽使数千年受专制习惯了的。但自从自由,平等的学说一来,也就如轮船,火车一样有势力。现任的教会西人的权太大了。教会的组织不平等比专制国有时还厉害些。在四川地方的教会,有时举委办或代表时,我亲看见有些西人说:‘那个委办内没有外国人我不赞成。’……”[8]

由此,我们不难看出,教会能否本色化的一个关键点对于中国教会来说就是权利是否可以转移到中国人手中,这是众多基督徒学者甚或是信徒他们认为的一个极为重要且需要处理的事情。我们亦能在不同基督徒学者的论及教会本色化问题的时候,都在不同的层度上强调教会组织权利的转移。1925年诚静怡在本色教会之商榷>一文中就论及到教会权利的转移:

“教会一切事工,应由中国信徒负责,百年来基督教在华工作,皆西教师担任,无论经济治事思想率惟西友之马首是瞻,因而养成中国之偏枯教会.犹之盆景花木,爱护备至,风雨不侵,霜雪不降,攀折不虞,独惜徒供赏玩,焉得如野地花草,临风招展,受天然雨露之惠,葳蕤傲人。是故此后中国教会之责任,中国人万物旁贷,断不容以其有风雨之险阻,霜雪之侵凌,攀折之忧惧,稍存依赖,固步自封。且此后中国教会对于西洋文化之种种优胜,虚怀采纳,不容忽略,独以其系出于自动的采纳,则不虞其不渐次而化为本色,‘洋教’之号,庶其免焉。”[9]

诚氏在此很详细的论述到,教会的一个问题是太过依附西教士,无论是经济、治理、思想等等皆以西友唯马首是瞻,这也是教会被称为洋教而不能做出改变的问题。故此,诚氏呼吁教会有责任,一步步的脱离“惟西友马首是瞻”的想法,而需要在各方面达致独立。

武昌的华中大学校长韦卓民亦也提出相同的观点,他在1926年1月的全国基督教协进会执行部在上海举行的讨论中国教会前途之重要问题的会议上提出教会的权利需要转移的看法,他认为:

“教会而为中国本色的,其教徒之大部分,自应系中国人,其领袖当系有中国国籍的,一切工作和机关之经费,应大半由中国人捐输……”

韦氏无疑在此问题上,提出具体的建议,他认为在组织上需要是中国人,在管理上也需要是中国国籍,在经济上也需由中国人提供。而对于具体的操作或改变,招观海更是提出教会“五自”的概念即自理、自养、自传、自修、自觉,这都是从教会主权权利转移而衍生出的具体内容,其大致内容如招氏所提的:

“(一)自理……集合起一群同心同德的基督徒,成立一个由圣灵组合的机关,作行政,劝惩,服务,的设备……(二)自养……倘若每个教友能将他往日参神拜佛的资财来捐助教会,实不难自立……(三)自传……基督教及其他的大宗教如佛回犹太教等,统统都是东亚的产物。讲句自夸的话我东亚人不识传教,还望哪个识得传教呢?……(四)自修……对着上帝,我中国人应份有个自己修养的能力和机会。我常常觉得我们中国人原是个自天生成‘昭事上帝’的动物。……所以我更以为我们自后应当以我国固有之语言文字,发为祈祷上帝的声音,以固有的诗词歌赋,作成颂主诗歌的体裁;以固有的音乐,谱为圣教会的雅颂。不必事事借重外人……(五)自觉……我们要觉得中国教会是我们中国人的教会,外人无论如何爱护我们的教会,始终是处个‘客卿’‘顾问’的地位。因此,我们应乘着时机,扬袂而起,将这责任自行担负……”[10]

招氏所提的具体操作内容,从某种程度上来看,是较为全面的,无论是从组织、经济、传教、礼仪、觉悟上都很全面的叙述到。但是否可以实践呢?而在实践中又需要解决什么问题呢?招氏并未作出具体的阐述。但无论如何,教会的自立、自主管理是当时本色化最强烈的声音,他的建议也不无一定的道理和实践价值。但是实际上对于教会权利的转移的问题,西教士们他们又做如何考量呢?或者我们需要去面对和解决的问题是什么?

面对教会权利的转移,教会亦有强烈的呼声,但实际上所面对要解决的问题的困难是非常大的。其中有一个最大的困难载于有一部分宣教士那种家长式作风和态度,对此艾罗论(Roland Allen)就作了很好的总结:

“我们为他们做了一切。我们教导他们,为他们施浸,牧养他们;我们管理他们的经费,打点他们的聚会,为他们建造教堂,为他们供书教学。我们照料他们,喂养他们,医治他们。我们训练他们,甚至也按立了他们的一些人。我们为他们做了一切,除了平等看待他们;我们为他们做了一切,却甚少是与他们一起同工;我们为他们做了一切,除了给他们名分;我们待他们有如亲爱的孩子,却不是亲爱的弟兄。”[11]

这里让我们很清楚的看见,宣教士们为中国教会包办了一切,犹如看顾刚出生的婴孩一样,为它准备了一切所需要的,呵护它,害怕它受到一点点的伤害;又有如保姆一样,照顾着它的起居生活,为它解决一切的问题。中国教会有如温室里的鲜花,在呵护中成长。而中国教会权利转移所要面临的第一个问题就是“有谁能够承担起教会领袖的责任?”这就是最主要的障碍,因为到目前为止,中国教会面临的一个大问题是,缺乏合资格的华人教会领袖。宣教士们也在竭力的去培养华人领袖,但是很少有合格的能够独当一面的华人领袖承担起教会的责任。

其次经济来源的稳定性亦是阻碍的一个因素,在早期中国教会几乎是依靠宣教士和差会的经济供用,虽说宣教士与差会鼓励本地堂会在经济上要独立,但华人教会亦依旧还是会依靠宣教士和差会所提供的经费。造成这个原因的因素一般在于中国信徒在当下的时局中几乎都是很贫穷的,几乎是没有十一奉献的传统和定期捐献的习惯,这也导致一般本地堂会很难提供教会日常开销与牧者的薪资。因着这就导致牧师在社会上的地位低落,很少有人愿意成为牧师担任教会服侍工作,而有好资历的信徒则投入到其他较为高薪的职业,这就使得能够有资格领导中国教会的华人领袖的人几乎没有多少。因此,这就导致宣教士和差会犹豫将财务和其他事物责任交付给资质较差的信徒。[12]

从这几方面来看,教会权利的转移,关键在于中国信徒的觉悟,愿意关注教会培养高资质的领袖。同时,这亦也跟所处的时局环境也有一定的因素。就如牧师职分的社会认同,以及中国基督教信徒的身份认同问题。同时,这也伴随着一个问题,即是导致宣教士犹豫是否将教会的责任托付给中国的牧者,因着牧者的社会低落,导致一个恶性循环,即愿意投入教会服侍的牧者资质相对来说不高,这也就是为何宣教士犹豫的原因。而要培养一位合格的牧者,所需要花费的时间至少要经过十几二十年的时间,这也导致教会颁授圣职的进度极为缓慢。而在权利转移的过程中,另一个特别大的阻碍就是教会事业的控制权。

宣教士来华宣教,不单单是传教,他们也在各样的事业上投入精力和资源,特别是教会学校、教会医院、福利院等。而这些教会事业的控制权基本上都是在差会的手中,因购买的物业捐款基本上是来自差会自身的教区,因此差会认为他们有权利为在中国的教会和事业及组织的政策负责,故此管理掌控教会事业对他们来说是义不容辞的责任。至于将教会的产权交出给中国教会的领袖以及中国本土的信徒,这往往是差会和宣教士他们最后才会做的一步,这都需要建基在培养出有资格的教会领袖为前提下,他们才会考虑交出产权,这对于权力转移来说,是最困难的一步。

3、教会的自立(团体中国化)

在大家热火朝天的讨论教会本色化等问题的时候,一些中国的牧师则踏出勇敢的一步,在本土实践教会的本色化。因当时中华民国临时宪法上规定宗教信仰自由,这就使得一些中国牧师他们觉得教会受西方宣教士和差会的主导已经不再合适了,这就促成了中国自立教会在中国各个地方崛地而起。池宁彬博士他对这个时期崛起的自立教会作了总结,他认为在1900至1927年间,在中国本土有三股主要的自立中国教会出现,它们分别是1910年的中华基督徒教会,1902年的基督徒会和1916年间的闽南自立教会。[13]

虽然说它们的出现,并非在1922-1927年非基运动期间,但其对探讨本色教会提供一些可行性的模范。而其中1910年成立的中华基督徒教会,它的目的是要促进中国教会的自养和自治的理念和实践,并要不分宗派或国籍联合基督徒成为一体。基督徒教会的组成是要消除基督教内的一切外国色彩,并要求中国基督徒不要在法律诉讼中寻求特权,他们强调中国基督徒要消除教会中的西方影响从而与其他中国同胞修好。[14]这个群体,旨在寻求中国基督徒的身份被中国国人所认可,并强调自传的操练,到中国的福音未得之地布道。虽然如此,这些教会虽是努力朝着建立独立于宗派和西方差会的教会。但实际上,仍是会与那些差会保持关系,并且仍旧模仿他们所熟悉的西方差会的教会模式。其中有一个最大的原因是他们缺少可以模仿的榜样,而西方差会的教会模式则是他们熟悉的,且是就目前为止可以模仿的对象。

对于这三股自立教会的建立,西方宣教士和差会他们认为这些中国教会的牧师是在分化中国的教会,因此为了减少他们与西方差会的张力,这些自立教会就如前文所说的,仍然保持与他们原来的宗派教会的联系和会籍。其实这些自立教会在实际上,并未对中国教会的局面打开一个口子,因这些自立教会仍是各自为政互不来往。虽然如此,但并不会影响其他的中国基督徒继续建立自立教会。

自1910年后,因着中华民国宗教信仰自由的宪法,使得许多华人基督徒领袖纷纷组成一些并不完全独立的堂会,这些堂会虽说看似独立,实则仍旧是与西方差会和宣教士们有紧密的联系。而这些教会大多数是保守派信徒所建立的,他们有一个共同的特色就是他们的堂会架构和教义方面持“回归圣经”的主张,这些教会迅速的在中国传播和建立,裴士丹(Daniel H.Bays)他指出,到1940年代这些自立教会的会友占全国基督徒总人数的四分之一。[15]而这些自立教会自建立之后,一直到1949年之后仍然持续产生影响,它们包括1917年,由魏保罗、张巴拿巴和张灵生在北京创立的真耶稣教会;1923年由倪柝声在福建成立的“聚会处”;第三个自立教会是“耶稣家庭”;第四个是王明道所建立的“基督徒会堂”。他们可以说是保守派在中国的主要阵营教会,而有意思的是第三个与第四个自立教会,他们的自立教会很早就有属于自己的“三自”模式。

二、基督教本色化

基督教本色化有别于教会本色化,教会本色化强调的是教会自身有形的本色化,无非是在组织、礼仪、权利等方面上的本色化。而基督教本色化,则是深入的探讨建构本色神学,作为指导性的理论建构。可以说,基督教本色化的建构,是对建立本色教会提供了一个理论基础,这是引道中国教会本色化的指南针,指导着教会往何处走。米星如对此有详细的描述:

“我们可以这样主张,基督教本色化了,本色的教会自可立刻实现。因为教会原是受了基督教的感动力的宗教组合,因此组合而发生种种的规则和制度;故建立本色教会的先决问题,不在于教会的本色化,却是须有本色的基督教。设使遗忘了这一点,而谆谆的要教会本色,则本色教会的根据在哪里呢?没有根据,更怎样达到本色的目的?……”

米氏很清楚的指出,一个真正的本色教会,它是需要建基在一个本色的基督教的基础上,这样本色教会才有根有据。如此说来,基督教的本色化犹如建筑的图纸,指导着本色教会的建立,而形式(礼仪等)、权利转移、组织、制度等等这些则是建筑的材料,在此两者结合才建立起一个完善的中国基督教会。对于基督教本色化的讨论,中国的基督徒学者亦是在热火朝天的的讨论著,特别是在非基运动的压力下,中国基督徒力图寻找一条出路,并努力的寻找一种方式来表达他们对教会的理解。对此,基督徒学者杨程对众多基督徒所讨论的内容进行分类总结:

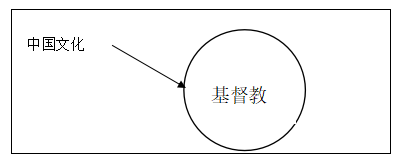

“……(乙)有许多人提倡中华基督教或本色教会,比较前派要进一步;他们不惟注意形式方面,而且关心精神方面。例如中国文化很重五伦,而五伦中尤其特重父子的一伦;因此,他们便说祭祖确能慎终追远,大家庭实为孝敬的表示,基督教无论如何,都应一概采纳了。这便是主张把中国文化和思想加入基督教本身之中。”(如图所示)[16]

持这一派观点的中国基督徒为数不少,基本上谈论本色化基督教都会强调,中国文化与基督教相互融合,甚至是需要在基督教里面添加中国文化要素。对于此,中华全国基督教协进会便成立本色教会常备委员会,并进行一系列的研究即:

“(一)研究中国文化中具有永久价值之各种要素如(甲)我国家庭生活观念,此点有关基督称上帝为父之意义。(乙)我国孝亲敬祖,此当保存,而同时仍需尊重个人人格之价值与个人权利。……(二)调查我国各种宗教团体之近代运动:(甲)儒家,道家,佛教,回教。(乙)各种新宗教及半宗教……(六)研究我国教会中之数种礼俗:(甲)礼拜。(乙)圣诗。(丙)丧葬及结婚等礼节。”[17]

这一些都是在研究本色基督教的问题,特别是(一)、(二)、(三)点基本上是在寻找或探讨中国文化中可以与基督教相融洽的地方。对于此,同样持此派观点的诚静怡亦提出类似的观点:

“如何使基督教在东方适合东方人之需要?如何使基督教事业,融洽东方之习俗环境历史思想,与其深入心牢不可破之数千年结晶文化?”[18]

在诚氏的思想里,他认为要解决基督教与东方人之间的关系,且让基督教成为适合东方人的需要,最关键的问题是需要寻找东方文化中可以融洽于基督教的思想。对于持此派观点的人为数不少,在此就不一一展开谈论。

在杨程的总结中,则提到另一派的观点,其为强调回归“原始基督教”:

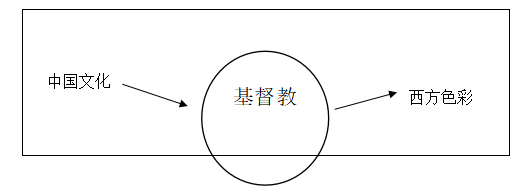

“(丙)有许多人提倡中华基督教或本色教会,志在涤去基督教中的西方性质。他们以为基督教本为东方宗教,也是合乎东方民情习惯的;但因它久流落于西方,已经沾染了西方性质不少,才与东方文明发生隔膜。为今之计,惟有刷净教会中的西方性质,而后才能看到基督教本来面目。比方国家主义,功利主义,以及同教异派的争执,无一不是西方后添的原素,亦无一不是应当铲除的。这便是主张恢复原始的基督教。”(如图)[19]

从杨氏的描述看来,这一派人认为传入中国的基督教混杂太多的西方色彩的东西,亦是觉得因着这些色彩使得基督教失去原有的色彩。故此,力主去除在基督教内的一切西方色彩,从而还原最原初的基督教。对此,米星如在批评与讨论:第一期本刊出版以后>一文中评论诚静怡所写的本色教会之商榷>的时候所提到的:

“我的意见,抄总一句,先须使基督教在中国完全摆脱了西方的物质化,功力化,威权化,而成为东方的超物质的,礼让的,杀身而成仁的,和平的本色宗教,而后中国的本色教会不待提倡自会实现的。……”[20]

如果按照这样的看法和进路,那么中国的本色化教会前提就是要求中国的信徒从早已被西方文化所覆盖的西方基督教的传统中,回归到“原始基督教”去重新拾起最初耶稣的原貌、最原始的信仰和最早期教会的特质。但以这个观点为进路的本色化,所要面临和解决的问题是“何为原始基督教?”对于这一点,持此态度和观点的基督徒并未有清楚的说明和解释。有的人认为是耶稣的精神和教导,亦有人则是认为是早期教会中使徒的信仰。但是需要面对的一个问题是早期的教会和耶稣的教导是否也有受到希腊传统的影响呢?这亦是需要去探讨和解决的。

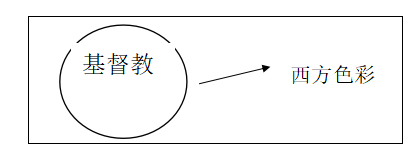

杨氏所总结的本色基督教进路的最后一派,则是强调中西相互协调,使得中国文化与原始基督教进行融合(或是对原始基督教进行中国文化的洗礼):

“(丁)有许多人提倡中华基督教或本色教会,有消极积极两方面的见解;在消极方面,主张排斥现时教会中的西洋色彩;在积极方面,提倡尽量地容纳中国文化和思想。这便是主张原始的基督教要受中国文化的洗礼。”(如图)

持这一派观点的人他们强调回归原始基督教之外,还强调需要在此基础上融入中国文化。这个进路从某种意义上来说,主要还是强调用中国文化来诠释基督教的要点。中华基督教协进会本色教会常备委员会亦是对此有独到的研究,他们在报告中提到一个要点,研究中国文化中具有永久价值的要素,亦是可以帮助我们更好的去理解基督教的要点。例如:

“……(丙)我国人好尚和平谦让之心理,应益之以酷爱真理,使成完美。(丁)登山宝训众之基督徒生活,对于吾国人之生活与思想,较之对于西方之生活与思想更为适合……”[21]

如果我们总结前文所提及的四派本色化基督教的观点来看,其大致都有一个共同的意识,即强调中国文化与基督教进行调适。就如应元道在对非基运动以来的基督徒思想的总结中所提到的:

“……基督教思想与中国精神文化之调和,这是在思想方面提倡本色教会……‘基督教和中国文化相调和’…这是本色教会的根本要点不容不尽力提倡的。对于‘基督教与中国文化之调和’这个问题,几位有思想之士,曾发表若干有价值的言论……”[22]

由此看来,应氏所总结的,很清楚的表明“基督教与中国文化的调和”是在基督教本色化中的一个重要要点,也是中国教会所当要解决和面对的。它亦是整个本色基督教思想的核心内容,这是所有提及本色基督教的学者或基督徒所不可避免的一个进路和话题。话虽如此,但现实总是需要面对很多困难。当在1920年开始,中国基督徒知识分子看到一个本色基督教所要解决的要点时,他们在往后的日子里始终未能将它实现出来。

其中有一个原因是值得留意的,即我们从对中国传统文化与基督教的思想观念进行比较,从某种意义上来看固然是有益处的,因为我们可以从当中发现两者之间的共通之处,甚至可以从当中寻找到两者之间可接触的地方。但是,问题的关键是,从比较的角度去研究中国传统文化与基督教思想,从而进行本色化,这并不能达致实际的效果。因为,大多数中国基督徒知识分子他们只是从研究层面去看,但并未提出实际可行的操作,中国传统文化与基督教之间并未实现动态式的交流,即便如此接踵而至的问题是交流完之后,又如何实践在具体的处境中呢?如此一来,我们单纯从调适或者调和的进路来看,并未对中国传统文化与基督教思想进带来多大的影响。

再者,与时局的变化有密切的关系,中国基督教本色化的探讨在最初1922年开始之初到1925年五卅惨案的发生,中国基督徒知识分子最热切讨论中国基督教本色化问题的一个关键是让基督教摆脱帝国主义的影子,使基督教成为中国的基督教。但是随着1927年非基运动的淡化和过去,中国的基督徒知识分子对基督教本色化的探讨的热忱也随之淡化下来。

脚注

作者: 中国教会历史研究者,中国神学研究院在读研究生。本文未经作者允许请勿转载。

[1] 米星如,批评与讨论:第一期本刊出版以后>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第2期,页59。

[2] 诚静怡,本色教会之商榷>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第1期,页8。

[3] 杨程,中国的基督教>,文载于《中华基督教文社月刊》,1926,第1卷第7期,页7。

[4] 王治心,短论:本色教会礼拜仪式的商榷>,文载于《文社月刊(上海1927)》,1928,第3卷第7期,页10。

[5] 王治心,短论:本色教会礼拜仪式的商榷>,文载于《文社月刊(上海1927)》,1928,第3卷第7期,页11。

[6] 杨程,中国的基督教>,文载于《中华基督教文社月刊》,1926,第1卷第7期,页7。

[7] 韦卓民,中国的本色教会>,文载于《中华基督教教育季刊》,1926,第2卷第1期,页29。

[8] 萧暄,读者论坛:中国化的基督教>,文载于《生命(北京)》,1923,第3卷第5期,页2。

[9] 诚静怡,本色教会之商榷>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第1期,页10。

[10] 招观海,中国本色基督教会与教会自立>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第1期,页32-34。

[11] 池宁彬着,包立人译,《中国基督教会身份的寻索:1949-1958年中国教会对政治转变的回应》,香港:香港环球福音会有限公司,2016.11,页56。

[12] 池宁彬着,包立人译,《中国基督教会身份的寻索:1949-1958年中国教会对政治转变的回应》,香港:香港环球福音会有限公司,2016.11,页57。

[13] 池宁彬着,包立人译,《中国基督教会身份的寻索:1949-1958年中国教会对政治转变的回应》,香港:香港环球福音会有限公司,2016.11,页57。

[14] 同上,页57。

[15] 池宁彬着,包立人译,《中国基督教会身份的寻索:1949-1958年中国教会对政治转变的回应》,香港:香港环球福音会有限公司,2016.11,页58。

[16] 杨程,中国的基督教>,文载于《中华基督教文社月刊》,1926,第1卷第7期,页7。

[17] 米星如,批评与讨论:第一期本刊出版以后>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第2期,页55-63。

[18] 诚静怡,本色教会之商榷>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第1期,页10。

[19] 杨程,中国的基督教>,文载于《中华基督教文社月刊》,1926,第1卷第7期,页8。

[20] 米星如,批评与讨论:第一期本刊出版以后>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第2期,页62。

[21] 应元道,近五年来中国基督教思想之时代背景和其内容之大概>,文载于《文社月刊》,1926,第1卷第9/10期,页23。

[22] 同上,页22。

参考书目

1.米星如,批评与讨论:第一期本刊出版以后>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第2期。

2.诚静怡,本色教会之商榷>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第1期。

3.杨程,中国的基督教>,文载于《中华基督教文社月刊》,1926,第1卷第7期。

4.王治心,短论:本色教会礼拜仪式的商榷>,文载于《文社月刊(上海1927)》,1928,第3卷第7期。

5.韦卓民,中国的本色教会>,文载于《中华基督教教育季刊》,1926,第2卷第1期。

6.萧暄,读者论坛:中国化的基督教>,文载于《生命(北京)》,1923,第3卷第5期。

7.招观海,中国本色基督教会与教会自立>,文载于《中华基督教文社月刊》,1925,第1卷第1期。

8.池宁彬着,包立人译,《中国基督教会身份的寻索:1949-1958年中国教会对政治转变的回应》,香港:香港环球福音会有限公司,2016.11。

9.应元道,近五年来中国基督教思想之时代背景和其内容之大概>,文载于《文社月刊》,1926,第1卷第9/10期。